「親が年を取ってきた。そろそろ介護のことを考えないと…」

頭ではわかっていても、心がついてこない。

ましてや、親との関係にしこりがある場合、「介護はしなければならない」と言われても、どこか遠い話のように感じてしまうことはありませんか?

この記事では、「介護は義務なのか?」という疑問と、感情がついてこないことへの葛藤にやさしく寄り添いながら、法的なこと、制度のこと、そして“自分らしい選択”のために知っておきたいことをお伝えします。

「介護=子の義務」…本当にそう?

まず大前提として、日本の法律では、親の介護を子どもが必ず担わなければならないという“直接的な義務”はありません。

民法では「扶養義務」が定められていますが、これは必ずしも「介護を自分でしなければならない」ことを意味しません。

必要に応じて費用を分担する・手続きを助けるといった形もあり、必ずしも手を動かして介護をすることではないのです。

また、実際の介護現場では、多くの支援制度が整備されており、家族がすべてを背負い込まなくても良い仕組みが用意されています。

感情がついてこないのは、自然なこと

親と仲が良くても、介護は大きな負担になります。

もし親との関係が冷えきっていたり、過去に傷つくことがあった場合、

「そもそも関わりたくない」という気持ちが生まれても、まったくおかしなことではありません。

感情と行動は、必ずしも一致するものではありません。

「介護したくない」と思う気持ちは、罪でも冷たいわけでもなく、むしろ自然な感情です。

その上で、「自分はどう関わるか」を少しずつ考えていけばよいのです。

一人で抱えなくていい。公的制度と第三者の力

介護が必要になったとき、最初に相談すべき場所が「地域包括支援センター」です。

これは市区町村に設置されている窓口で、介護や医療、福祉に関するさまざまな相談が無料でできます。

また、以下のような制度や支援もあります:

-

介護保険制度:介護サービスの利用にあたり、費用の一部を公的にカバーする制度。

-

ケアマネジャーの利用:介護プランの作成や施設探しをサポートしてくれる専門職。

-

成年後見制度:親の判断能力が低下した場合、財産管理などを第三者が担う制度。

-

訪問介護・デイサービス・ショートステイ:自宅介護をサポートする具体的な手段。

「自分が介護をするかどうか」ではなく、「どこに助けを求められるか」を知っておくことが、心の負担を軽くします。

「距離を取る」という関わり方もある

介護=ずっと一緒に過ごすこと、と考える必要はありません。

物理的・精神的に距離を保ちつつ、制度や他者を頼りながら関わるという形も“立派な介護”です。

たとえば:

-

必要な手続きをサポートするだけ

-

定期的に状況を確認するだけ

-

財産管理や施設探しを代行するだけ

それだけでも十分な「役割」を果たしています。

介護には“正解”がないからこそ、自分ができる範囲を見つけることが大切です。

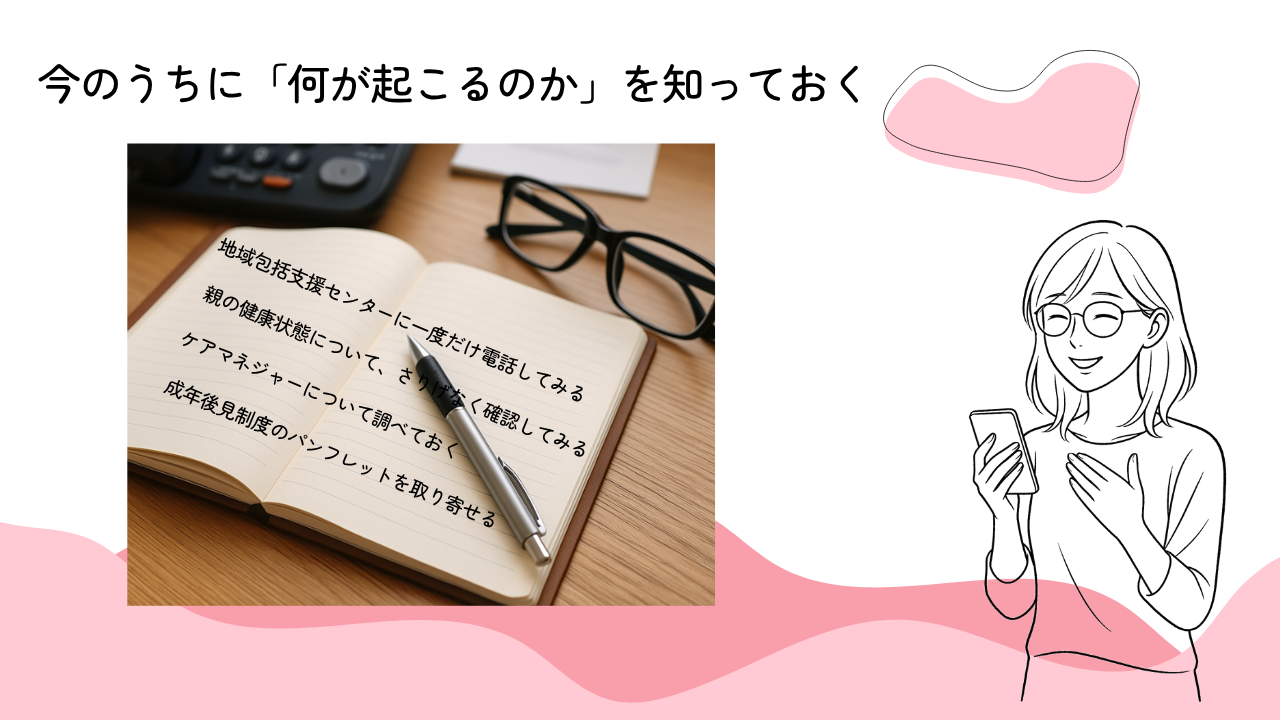

小さな一歩:今できること

介護のことをすべて決めなくても大丈夫。

でも、今のうちに「何が起こるのか」を知っておくことは、将来の自分を守ることにもなります。

おすすめの小さな一歩:

-

地域包括支援センターに一度だけ電話してみる

-

親の健康状態について、さりげなく確認してみる

-

ケアマネジャーについて調べておく

-

成年後見制度のパンフレットを取り寄せる

「嫌いな親でも関わらなきゃいけない?」という問いは、

「どんな形なら自分が納得できる関わり方ができるか?」に変えることができます。

おわりに

親との関係は、人それぞれに事情があるものです。

無理をして自分を押し殺す必要も、世間の期待にすべて応える必要もありません。

でも、「知ること」だけは、あなたの人生を守る武器になります。

心が追いつかなくても、まずは“情報”から関わることを選んでみませんか。

コメント