「なんだか母の足が弱くなってきた気がする」

「病院の待合室で『要介護』という言葉を聞いてドキッとした」

そんな瞬間、多くの40代・50代が感じるのは、“介護”が突然訪れるかもしれない不安です。

でも実は、介護が“突然”始まるように見えて、事前に制度や支援策を知っておくことで、いざというときに慌てずにすみます。

そこで大切なのが「介護保険」。名前は耳にしたことがあっても、実態は知らないという方も多いはず。

今回は「介護保険って何?」「自分たちにも関係あるの?」という疑問に、基礎からやさしくお答えします。

動画解説

介護保険とは?40歳から始まる“みんなの備え”

介護保険は、介護が必要になったとき、サービスを受けやすくするための公的な社会保険制度です。高齢化が進むなかで、家族だけで介護を抱えるのではなく、社会全体で支え合うことを目的として2000年に始まりました。

その仕組みは、40歳以上のすべての人が加入し、保険料を支払い合うことで成り立っています。

加入者は2つのグループに分かれています。

・第2号被保険者(40〜64歳):特定疾病による介護が必要になったとき対象

・第1号被保険者(65歳以上):加齢などによる要介護状態になったとき対象

例えば、40代で「若年性認知症」と診断されるようなケースでも、介護保険の対象になります。つまり、他人事ではない制度なのです。

要介護認定を受けないと使えない

介護保険は、申請をして「要介護認定」を受けることで初めて利用が可能になります。手続きは市区町村の窓口で行います。

申請後、調査員が自宅に訪問し、本人の生活状況や身体機能を確認します。

その後、主治医の意見書も含めて審査会が判定し、「要支援1・2」または「要介護1〜5」の認定が出ます。

この認定結果が出て初めて、どんなサービスが、どのくらいの量、使えるかが決まります。

認定は状態に応じて定期的に見直されます。

認定されるまでには通常1ヶ月ほどかかります。

もしものときに備え、親の体調に変化が見えたら、早めに相談・申請することが大切です。

どんなサービスがある?在宅・施設両方OK

介護保険で利用できるサービスは、大きく「在宅型」と「施設型」に分かれます。

それぞれ、生活スタイルや家族の状況に応じて選ぶことができます。

■ 在宅で使えるサービス

・訪問介護(ホームヘルパー)…掃除・食事・排せつなど日常生活の手助け。

・通所介護(デイサービス)…日帰りで食事・入浴・機能訓練などを受けられる。

・ショートステイ(短期入所)…家族が不在になるときなど、一時的に施設に宿泊。

・福祉用具レンタル、住宅改修…手すりやスロープの設置、介護ベッドの貸出など。

■ 施設で使えるサービス

・特別養護老人ホーム(特養)…重度の要介護者が長期的に暮らす施設。

・介護老人保健施設(老健)…リハビリを重視し、在宅復帰を目指す施設。

・認知症グループホーム…認知症の方が少人数で共同生活を送りながら介護を受ける。

「親を家で見たい」「仕事と両立できるか不安」など、それぞれの家庭に合った選択ができます。

専門職が連携しながらサポートしてくれるため、決して一人で抱え込む必要はありません。

保険料の目安は?意外とかかっている“将来の安心料”

介護保険料は、すでに私たちが毎月支払っている「将来の備え」です。

■ 第1号被保険者(65歳以上): 月額平均6,000円程度(年金から天引き、所得により変動)

■ 第2号被保険者(40〜64歳): 月額約6,300円(給与から天引き、医療保険と合算)

※会社員は保険料を会社と折半しているため、実質は半額程度になります。

当初この制度が始まった2000年頃は、月3,000円前後だった保険料も、介護ニーズの増加とともに上昇。今では倍以上になっています。

「まだ使ってないのに支払うなんて…」と感じるかもしれませんが、制度は“相互扶助”。

自分や家族を将来支えるための共同積立と考えましょう。

よくある誤解と不安

介護保険については、制度が複雑であるがゆえに、さまざまな誤解や不安が広がっています。ここでは代表的な例を取り上げ、丁寧に解説します。

・「申請すればすぐ使える?」

→ これは多くの人が抱きがちな誤解です。実際は、要介護認定の申請から認定結果が出るまでに、平均して3〜4週間かかるとされています。その間にサービスの利用は原則できません(例外はあります)。

つまり、親の体調が大きく崩れてから動くのでは、制度の恩恵をすぐには受けられない可能性があります。早めの相談が大切です。

・「全部無料になるの?」

→ 介護保険は“無料”ではありません。サービスを使う際には、原則1割(収入によって2割・3割の人も)を自己負担します。

また、要介護度ごとに利用限度額が設定されており、それを超えた分は全額自己負担になります。つまり、制度を使えば無制限に安くなる、というわけではないのです。

・「元気なうちは関係ない?」

→ これは最も危険な考え方かもしれません。介護保険の真価は「準備しているからこその安心感」にあります。

制度の仕組みや地域の相談先、費用感を知っておくだけでも、いざというときの心理的・実務的ハードルが大きく下がります。

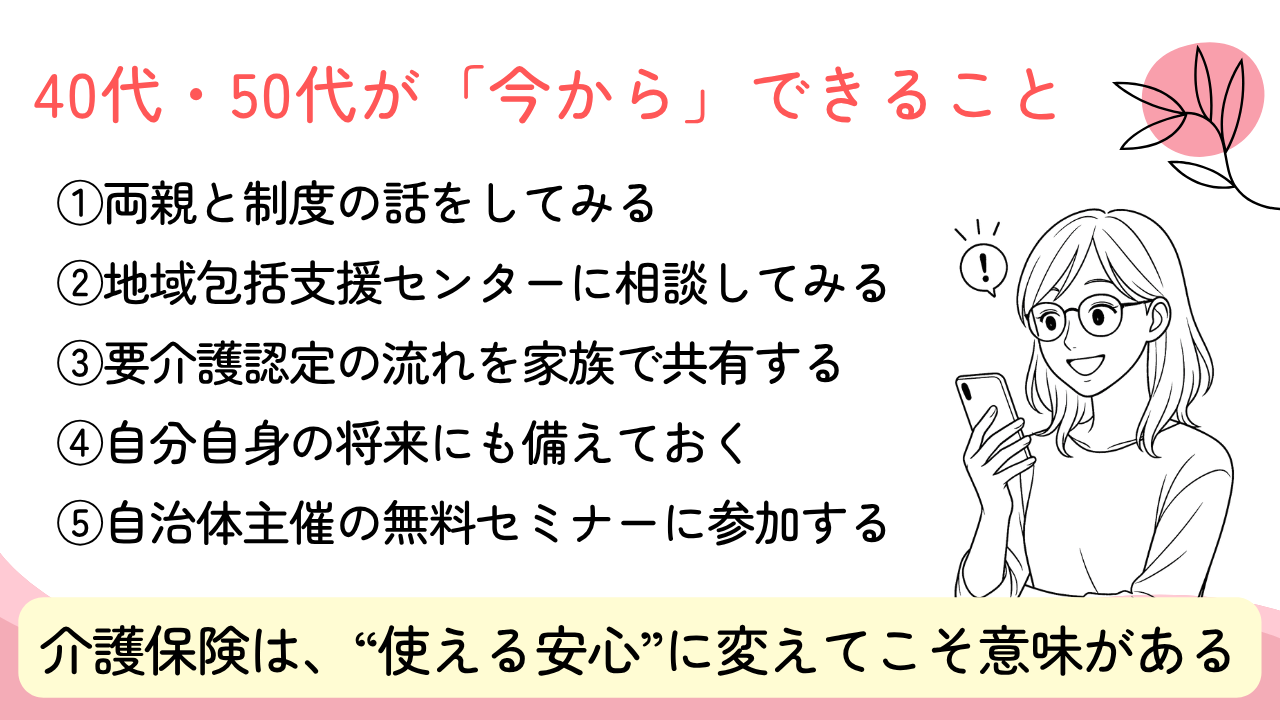

40代・50代が「今から」できること

40代・50代というのは、「介護を受ける側」にも「介護をする側」にもなり得る世代です。だからこそ、今のうちから少しずつできることがあります。

1.両親と制度の話をしてみる

「介護保険って知ってる?」と日常会話の中で切り出してみましょう。

特に元気なうちにこそ、話し合いはスムーズに進みます。

「どこに住みたい?」「施設はどう思う?」など、価値観をすり合わせておくと、いざというときに判断しやすくなります。

2.地域包括支援センターに相談してみる

市区町村に設置されている「地域包括支援センター」は、介護に関する総合相談窓口です。

要介護認定の申請方法、サービスの種類、施設の探し方など、あらゆる相談が無料でできます。

敷居が高く感じるかもしれませんが、行ってみると「こんなことまで教えてくれるんだ」と驚くことが多いです。

3.要介護認定の流れを家族で共有する

申請から認定までのプロセス、必要書類、期間などを事前に把握しておくと、突然の事態にも落ち着いて対応できます。

家族で情報を共有し、役割分担(申請する人、医療情報を確認する人など)をしておくと安心です。

4.自分自身の将来にも備えておく

介護保険は「親のため」だけでなく、いずれ「自分のため」になる制度です。

健康維持のための運動や食事はもちろん、「どこで老後を過ごしたいか」「どんな支援がほしいか」を考えておくことも大切です。

将来の自分に、今できる優しさを贈るような気持ちで取り組んでみてください。

5.自治体主催の無料セミナーに参加する

多くの自治体やNPOでは、介護保険や認知症についての勉強会・講座を開催しています。オンラインで参加できるものも増えています。

1回でも参加すれば、「漠然とした不安」が「整理された理解」に変わることがあります。

参加は無料のものが多く、知識が増えると気持ちにも余裕が生まれます。

介護保険は、“使える安心”に変えてこそ意味がある

介護保険は、「もしものとき」のためのツールボックスです。制度を知っているかどうかで、いざという時の心の余裕が変わります。

40代・50代の今だからこそ、制度を知り、家族と共有しておくことで、将来の不安が大きく軽減されます。

コメント