「延命は望まない」——そう思っている人は少なくありません。

けれども実際には、多くの方が“望まぬ延命”の末に、苦しみながら最期を迎えています。

その理由は、突然やってくるわけではありません。

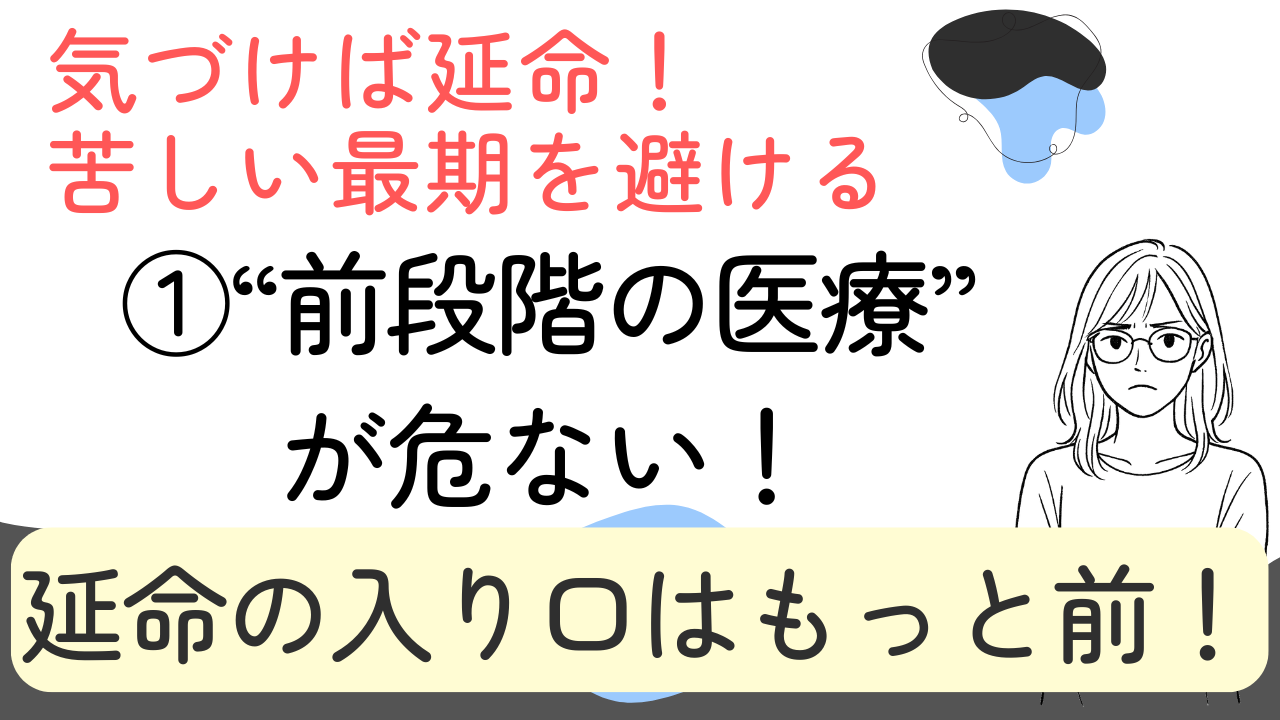

実は、日常の中にひっそりと入り込んでいる“医療の前段階”が、その未来を静かに導いてしまっているのです。

延命の選択は、もっと前に始まっている

「延命治療をしますか?」と問われてから考えるのでは、実はもう遅いのかもしれません。

延命という選択は、突然降って湧いたものではありません。

長年続けてきた日々の医療行動——通院、薬、検査、救急への意識——

これらが知らず知らずのうちに“断れない延命”への道筋を作ってしまっているのです。

日常に潜む“前段階の医療”のパターン

以下のようなケースは、多くの方が経験しているのではないでしょうか:

- 毎月の通院、理由もわからず惰性で続けている

- 処方された薬を内容も効果も知らずに飲み続けている

- 「念のための検査」を当たり前のように受け続けている

- 不安なときに、迷わず救急車を呼んでしまう

これらは全て、生活の中に溶け込んだ“前段階の医療”。しかし、この積み重ねが延命の引き金になることを、私たちはあまりにも知りません。

望まない延命が始まる医療の構造

とくに高齢者に多いのが、救急搬送による延命のスタートです。

日本では、高齢者が救急車で搬送された際、

- 意識確認前に処置が開始される

- 医師が法的・倫理的責任から命を優先する

- 結果として人工呼吸器、心臓マッサージ、点滴などの延命措置が当然のように始まる

という構造が制度的に存在します。そこには「本人の意志」は、ほとんど反映されていないのです。

家族の後悔——ある女性の物語

80代のある女性は「延命はしない」と家族に伝えていました。

しかし、軽い発熱で病院に行ったことから、検査、入院、点滴…と処置が進み、気がつけばチューブだらけに。

娘さんは言います:

「気づけば、本人の“終わりたい時”を越えていました。私たち家族も、止め方がわからなかった」

これは特別な話ではなく、全国各地で起きている“静かな現実”なのです。

善意と制度が生む“断れない医療”

なぜ、こうした延命が頻発してしまうのか?

答えは、医療の制度設計と、関係者すべての“善意”にあります。

- 救急要請があれば、命をつなぐ処置が最優先

- 病院もリスク回避から延命措置を取る傾向

- 家族も混乱の中で「とりあえずお任せ」になりやすい

その結果、「やらない」より「やる」が常に優先される仕組みが完成してしまっているのです。

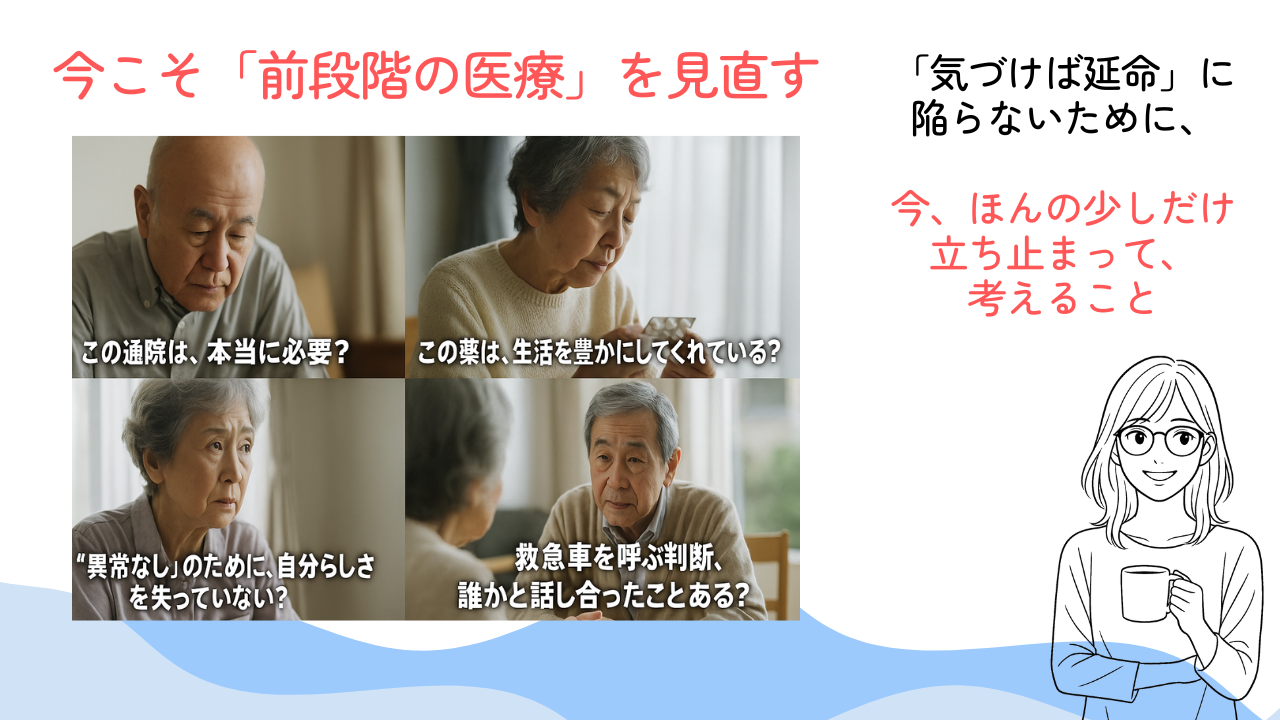

自分で立ち止まることが、唯一の予防策

私たちにできることは、制度をすぐに変えることではありません。

まず、自分の医療との関わり方を見直すこと。

- 通院の意味を問い直す

- 薬を見直す

- 検査の目的を確認する

- 救急対応を家族と話し合う

これらはすべて、「延命を拒否する」ためではなく、「人生を自分で選び直す」ための行動です。

医療を“主役”にしない人生へ

医療は手段です。けれど、今の社会では医療を「受け続けること」自体が目的化してしまっている場面が少なくありません。

- 数値を守ること

- 通院を続けること

- 薬を切らさないこと

これらが安心を与えてくれることもあります。ですが、その安心が自分の望む最期に結びついているかは、また別の話です。

哲学のまなざしから——“死”が照らす“生”

古代ギリシャの哲学者・エピクロスは、こう言いました。

「死は私たちの生き方を照らし出す」

延命を拒むことよりも、 「どんな最期を生ききるか」を自分で描くことの方が、ずっと難しく、そして尊い選択なのだと思います。

あなたへの問いかけ

このブログを読んだ後、どうか一度だけでも、問いかけてみてください。

- 今、私が続けている医療は、私のため?

- 「このまま最期を迎えても悔いはない」と言える?

その問いが、小さな一歩になることを願っています。

コメント