親の介護が始まるなんて、まだまだ先の話。

そう思っていたのに、ある日突然、現実がやってくることがあります。

たとえば、

・親が自宅で転倒し、救急搬送された。

・物忘れがひどくなったと思ったら、病院で認知症の診断を受けた。

・遠方に住んでいた親が、地域包括支援センターからの連絡で「独居が難しい状況」と知らされた。

こうしたケースは、決して珍しいことではありません。

実際、厚生労働省の「令和5年度 介護給付実態調査」によると、 新たに介護認定を受けた人の約4割は、病気や事故などの“突発的な要因”がきっかけでした。

「もっと早く話しておけばよかった」

「こんな制度、知らなかった」

「自分のことを考える余裕もなかった」

そんな“後悔”の声を、私たちはたくさん聞いてきました。 でも、今ならまだ、間に合います。

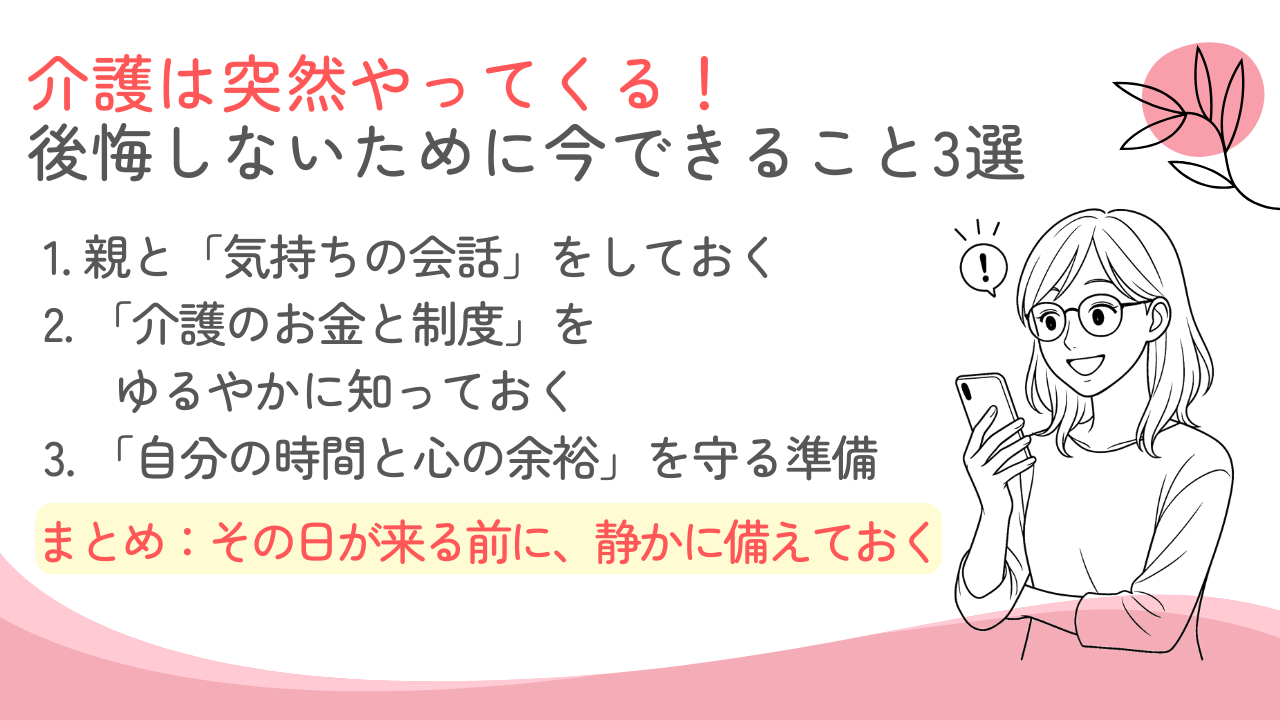

この記事では、「介護は突然やってくる」という前提のもと、 後悔しないために“今できること”を3つに絞って、 実例や制度情報を交えて具体的にお伝えします。

動画解説

親の介護で後悔しないために今できること3選

■1. 親と「気持ちの会話」をしておく

介護に関する会話というと、つい「お金はどうする?」「施設に入るかどうか?」といった現実的な話題を思い浮かべがちですが、 それ以前にもっと大切なのが、「どんな暮らしを望むか」「人生の最期をどう迎えたいか」という“気持ち”の対話です。

ある60代の女性は、認知症になった母親との会話を振り返り、こう語っています。 「母が元気なころ、『あんたには迷惑かけたくない』って言ってたのを思い出して、 施設を選ぶ決心ができました」

このような“何気ない言葉”が、いざというときの判断基準になります。

厚労省が推奨する「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」、通称「人生会議」もこの考え方に基づいています。 人生会議とは、本人が希望する医療・介護について、本人・家族・医療介護職が事前に話し合っておく取り組みです。

日常のなかで自然に聞いてみてほしい問いかけ:

- 「もし突然倒れたら、どうしてほしい?」

- 「家にいたい?それとも入院したい?」

- 「延命治療について、どう考えてる?」

これらは、急変したときに“迷わず”決断するための材料になります。

親と話すことは、お互いのための優しさです。

■2. 「介護のお金と制度」をゆるやかに知っておく

介護に関する最大の誤解の一つが、「いざという時に、すぐ制度が使える」と思ってしまうこと。 実際には、申請・認定・ケアプラン作成など、複数のステップが必要です。

たとえば、親が転倒し入院。その後の生活に不安を感じて介護サービスを利用しようとしても、 ・要介護認定を市区町村に申請

・審査会での判定

・要支援から要介護の認定決定

・ケアマネジャーとの面談

・ケアプラン作成

・介護保険サービスの利用開始

という流れで、最短でも2〜3週間以上かかるのが一般的です。

この「空白期間」をどう支えるかが大きな負担になります。

事前に知っていれば、「自費サービスを使う」「地域包括支援センターに一時相談する」などの選択肢も見えます。

さらに、介護にかかる費用の目安としては、

- 在宅介護:月3〜5万円(介護保険自己負担1割の場合)

- 有料老人ホーム:月15〜30万円(入居金別途)

- 特別養護老人ホーム:月7〜15万円程度

という幅があります。

厚生労働省の「介護保険制度の概要(最新版)」や、各自治体のパンフレットなどを活用し、 自分の地域で利用できるサービスや費用感を把握しておくことが大切です。

また、働きながら介護する場合には、「介護休業制度」「介護休暇」など、労働者向けの公的支援もあります。 厚労省の「仕事と介護の両立支援サイト」は、制度活用の第一歩として有効です。

■3. 「自分の時間と心の余裕」を守る準備

介護は、長期戦です。5年以上にわたることも珍しくありません。

その中で最も多く聞かれるのが、「自分が壊れてしまった」という後悔の声です。

介護者うつ、仕事との両立困難、家族関係の悪化—— どれも、最初は“がんばりすぎ”がきっかけになります。

だからこそ、介護を始める前から「自分を守る仕組みづくり」が必要です。

・家族や友人、同僚などに“もしもの時”を共有しておく

・地域の「認知症サポーター養成講座」などに参加し、地域の支え合いの仕組みを知っておく

また、親の思いや希望を共有するためにおすすめなのが、 「エンディングノート」や「もしバナゲーム」といったツールです。 Amazonなどでも購入でき、家族で会話するきっかけにもなります。

心の余裕があるときのほうが、親との関係性も穏やかになり、 介護が“戦い”ではなく“対話”になることが多いのです。

まとめ:その日が来る前に、静かに備えておく

「親の介護」が始まるのは、思っているより早く、そして突然です。

でも、“その日”が来た時に、 「話しておいてよかった」「調べておいてよかった」 そう思える準備が、今できることにはたくさんあります。

今日ご紹介した3つのこと——

- 親と気持ちの会話をする

- 介護のお金と制度を知っておく

- 自分の時間と心の余裕を守る

これらはすべて、未来の自分と親を守るための“静かな備え”です。

まずは、「夕食の時間にひとこと聞いてみること」からでも構いません。

“その日”を少しだけ、安心に変える第一歩になりますように。

コメント